検証1:リーシング力

まず最初に検証すべきはリーシング力です。管理会社選びの最大のポイントと言えます。

「仲介+管理」会社には自社の仲介部門や店舗があるので、入居者を直接案内でき、成約まで形作れるのが最大のメリットだといえます。

これに対して「管理専門」会社は、自社での募集はせず、その地域の複数の仲介店舗へ空室情報を開示し募集を実施するので、窓口を広くして空室募集ができるのがメリットといえます。

では「どちらの方がリーシング力、空室の募集力があるか?」と聞かれた場合、実は、答えを出すことができず、なんとも曖昧な「物件による」という答えが結論になります。

この結論に至る理由は二つあります。

1、物件によって立地や環境の違いがあるから

2、仲介営業マンの特性に影響を受けるから

1、物件の立地や環境よる影響

所有するマンションが【都市部にある】【駅から近い】【築年数が浅い】【学校区が人気】など、良い条件が優っている場合、「管理専門」であろうと「仲介+管理」であろうと空室解消することは難しくありません。どちらでも成果をだすことは可能です。

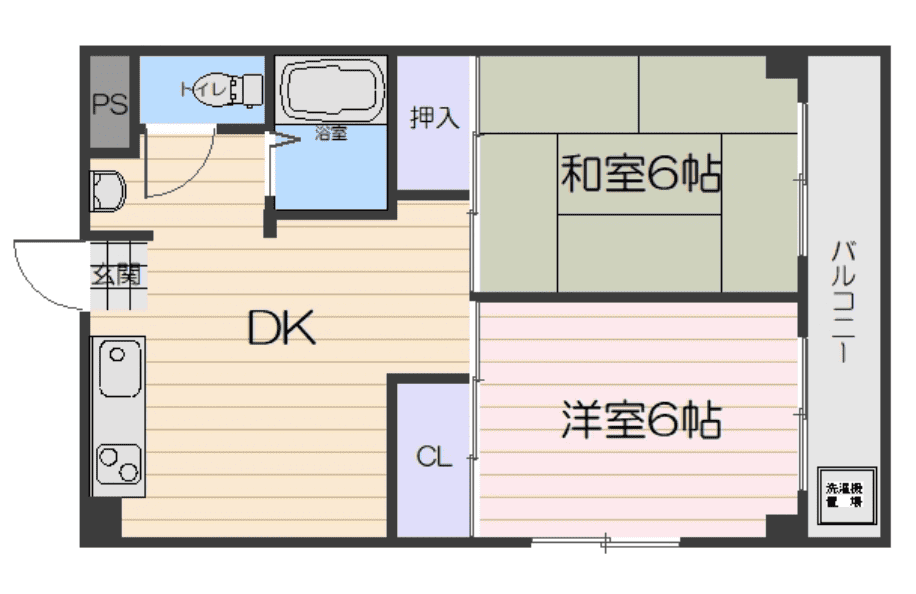

しかし、【駅から距離がある】【築年数が古い】【間取りが良くない】など、悪い条件が先行する場合、「仲介+管理」のリーシング力では成果が出せないケースが生まれます。

なぜなら、「仲介+管理」会社の募集のあり方に課題があるからです。

「仲介+管理」の仲介部門の収入源は仲介手数料や広告料になります。自社管理物件が他社の仲介店舗で部屋付けされてしまうと、この手数料が目減りしてしまうことになります。

自社のみで独占した募集であれば、その心配はいらないので、空室情報を自社内に抱え込み、他社が部屋付けできない状況を作ろうと考えます。すべての「仲介+管理」会社がそうしているわけではありませんが、その傾向は強くなります。

良い条件のマンションであれば問題にはなりませんが、悪条件が先行するマンションは苦戦を強いられることになります。募集窓口が一社のみと狭めることになるので当然、空室解消には時間がかかります。空室が増え続けている市場で、差別化が難しいマンションが、一社に情報を抱え込まれて成果が出るほど賃貸市場は甘くはありません。

しかも、厄介なのが、仲介営業マンが自社で抱え込んだ管理物件を優先して部屋付けするかといえば、必ずしもそうとは言えません。それは、仲介営業マンの特性から読み取れます。

2、仲介営業マンの特性

ほとんどの仲介営業マンは、部屋付けをする時にそれが自社の管理物件か、他社の管理物件かどうかにこだわりを持ちません。

これは、営業マンの特性であり、彼らの給与体系が大きく影響しています。成果が給与に直結しているので成約してこそ、もっと言えば手数料があってこそのモチベーションなので当然なことだと言えます。

たとえ自社管理物件であろうと、仲介営業マンは自身の成果に繋がりにくい物件を積極的に部屋付けしようとはしません。営業マンにとって、広告料の多さや、効率よく成約に結び付く条件であるかどうかが重要なわけです。

よりメリット感のある物件が、他社の管理物件にあれば躊躇なく部屋付けに動く仲介営業マンの特性を考え、マンションの状況によって、どちらの管理会社に任せるべきかを決定する必要があります。

検証2:仲介営業と管理営業との関係性

次に、仲介営業部門と管理営業部門の立ち位置と関係性を見てみます。

検証1でも見てきた通り、仲介営業は成約数が給与に直結するので、ひとつでも多く入居成約が欲しいわけです。これに対し、管理営業はトラブルの元になる契約は避けなければならない立場にあるので、審査で入居を拒否することも求められます。

成果のためになにがなんでも入居をさせたい側と、トラブルの元になる入居は防ぐことも成果と呼ぶ側は、相対する立場にあり、うまくコミニケーションがとれていないケースも少なくありません。

他社間であればまだしも、自社内での対立ともなれば、交流なく情報の共有もされず、自社管理物件であるにもかかわらず仲介営業マンが空室があることを知らないなんてこともあります。

表向きは、「自社で部屋付けができるので入居率を高く維持できます」とは言うものの、フタを開けると、対立構造からリーシングがうまく機能していないということもあり得るわけです。

検証3:賃料設定能力の比較

管理業務が体系的に運営されているなら、「管理専門」でも「仲介+管理」でも、管理運営能力に大きな差が生まれることはありません。

選んではいけないのは、体系的な管理体制がなく、組織化もされていなく片手間な管理をしている会社です。

管理業は、担当者である社員の力量で差が生まれます。会社の理念やビジョンを浸透させる教育の在り方が社員の言動に現れるので、ここは必ずチェックしておかなければならないポイントです。

このことを前提に、管理運営能力を比較するならば、マーケティングに基づく「賃料設定能力」を検証してみると良いかもしれません。

提案される賃料設定が、仲介営業マン本位でなされる場合、やはり入居成約が第一なので、賃料が多少安くなっても、成約しやすい賃料を提示されることがあります。

管理担当者は、収益の最大化を目指す立場なので、賃料をできるだけ高く、且つ成果スピードを早める提案のための情報収集に努める必要があります。この最重要ポイントで、手抜きした調査で集めた情報で賃料設定の提案をしてくる担当者であれば問題です。

これは「管理専門」だから、「仲介+管理」だからという問題ではなく、管理担当者がどの立場で、誰のための提案をしているかを見極めることが重要です。

まとめ

3つの検証を通してお伝えできることは、

1、物件そのものの力と、取り巻く環境によって任せる管理会社のタイプを選択すること。

2、仲介営業マンの特性を理解して、自身のマンションに適した空室募集のあり方を考え、それにあう管理会社を選ぶこと。

3、管理運営を自社や自分本位でなく、顧客目線で捉え、提案してくれる会社、担当者を選ぶこと。

管理会社は、預かった管理物件の収益の最大化を目指し、賃料設定や、その他の様々な提案に責任を持ち、成果を上げる行動力が不可欠です。

今、契約中の会社が「管理専門」であろうが「仲介+管理」会社であろうが、もし収益の最大化のための積極的な動きをしてくれなくて困っている、また、良い管理会社を探してるという方はこの記事を参考にしていただければと思います。

そして、今後、管理会社との契約の見直しや検討する折は、エスタス管財を思い出していただき、検討の一社に加えていただければうれしい限りです。