製造中止の背景

水俣条約の締結前となる、2014年に閣議決定した経済産業省による「エネルギー基本計画」では、蛍光灯からLED照明への移行を推し進め、LED照明の普及については2020年までにフロー100%、2030年までにストック100%を目指すと掲げました。

※フローとは製品の出荷台数、ストックとは実際の設置台数のことです。

つまり、2020年までに蛍光灯や水銀灯の照明器具の生産・出荷を終了し、2030年には現在使われている蛍光灯や水銀灯をすべてLEDや有機ELの照明器具に変えてくださいということです。

この計画の背景には、水俣条約による水銀灯の使用禁止や世界的なエネルギー資源不足、また地球温暖化により脱炭素の必要性など、さまざま理由が挙げられます。経済産業省が2030年までのLED化を目指すこの計画は、環境問題に積極的に取り組むものであり、大手メーカーも足並みをそろえて取り組む姿勢を見せており、着実に進行しています。

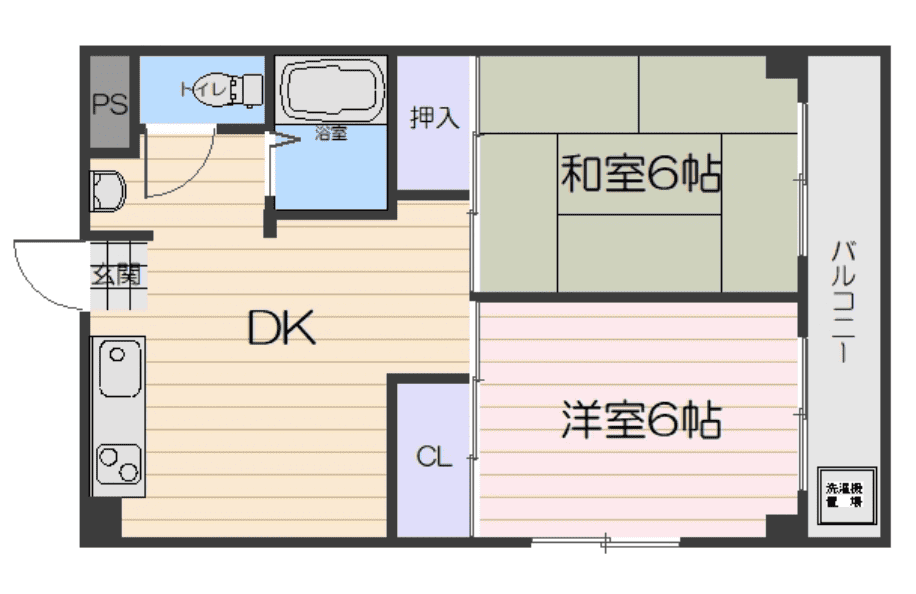

これまでのLED化は、大型施設や工場など電力を大量に使用する施設で、導入への補助金が用意されるなどして積極的に進められてきましたが、賃貸市場への波及は小さく、特に賃貸マンションでのLED化はまだまだ進められていません。

しかし、蛍光灯の生産終了が決定していることから自ずと、賃貸マンションのLED化はいずれどこかのタイミングで実施される必要があり、LED化熱が上昇する状況にあると見られます。

蛍光灯値上げの実態

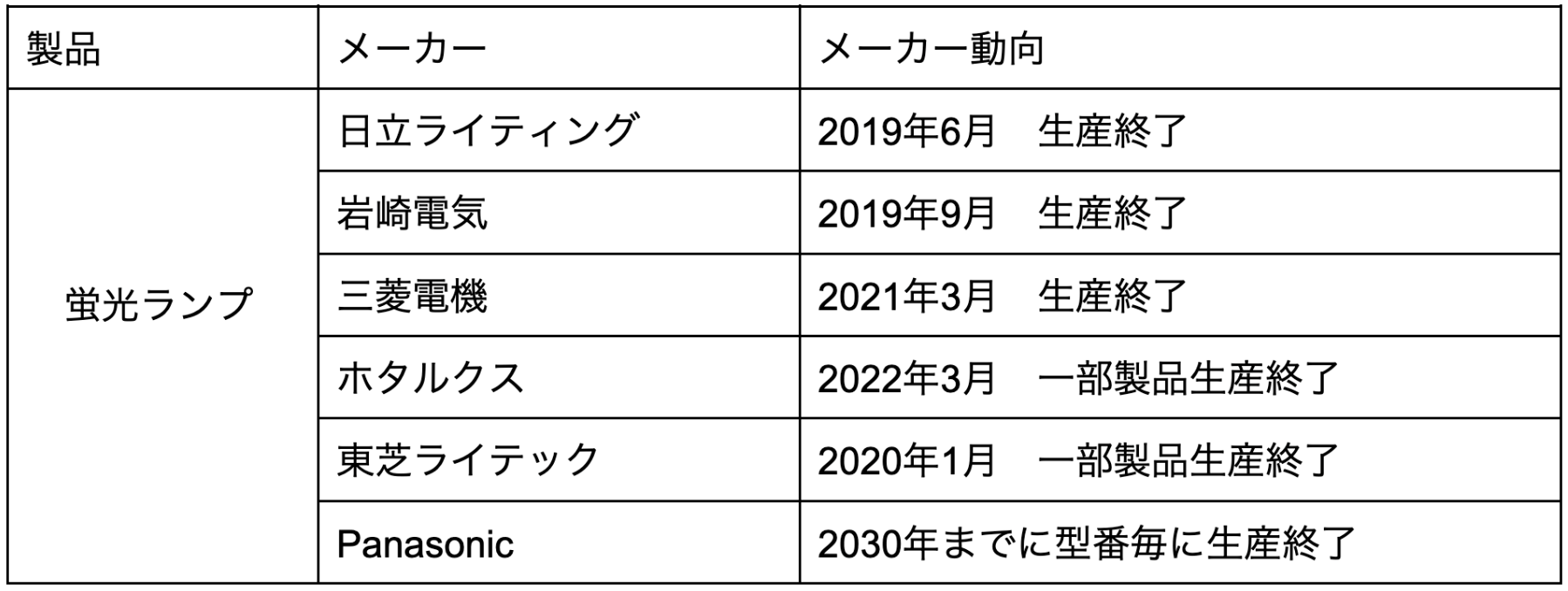

蛍光灯の製造中止に加え、蛍光灯照明器具や蛍光灯の値上げも顕著です。

1993年から22年の間、蛍光灯の価格は据え置かれていましたが、2016年以降急激な値上げが続いています。従来型の蛍光灯照明は交換頻度が高いため、値上げがランニングコストへ与える影響は大きく、今後も値上げが継続される可能性が非常に高いと考えられます。

事実、昨年、主要メーカーが直管蛍光灯について最大で80%の値上げを行いました。円安や物価上昇など、様々な情勢が問題視されており、「蛍光灯の値上げ」に加え、2023年6月の大手電力会社7社の規制料金の値上げや、燃料費調整額の上昇など、不動産経営にかかる電気料金周りの事項で様々な変化が起きています。

こうした背景からもLED化への機運が高まっている状況と言えます。

LED化のメリット

LED化を進めるメリットは、消費電力が少ないため、電気代の削減につながることがまず挙げられます。消費電力は白熱電球の約6分の1、蛍光灯の約2分の1となるため、電気代が安く経済的です。

毎月の電気代は、以下の4つの項目の合計金額が請求されています。

【①基本料金+②電力量料金+③燃料調整費+④再エネ割賦金】

LED照明の導入は、少ない消費電力(ワット数)の照明に交換することで、電力使用量(kwh)を減らし、毎月の使用料を下げることができます。これにより、②③④の電気代を削減することが可能になります。

また、今後、製造中止の影響から種類によっては手に入りづらい蛍光灯が存在することになります。こうした蛍光灯は納期までに数日かかることが想像できるので、球切れが発生した場合、交換に要する時間がこれまでよりも長くなることが考えられます。共用部、階段やエントランスが暗い状態が長期間続くという事態が発生する可能性があります。

しかし、長寿命のLED照明は白熱電球の約40倍、蛍光灯の約4倍長持ちすることから、照明をLED化することで頻繁な交換が不要となり、安全で快適な住まいを安定的に入居者に提供することから考えると、やはりLED化は避けて通れないことになりそうです。

まとめ

将来的には、今後も続くであろう原材料価格の高騰や物流コストの上昇の影響により、LED照明器具の導入費用が上昇する見込みです。早く導入すればその分、導入費用を抑えることができるだけでなく、電気料金の削減効果も期待できるので、LED照明への切り替えを計画的に検討することをおすすめします。