延伸計画とその背景

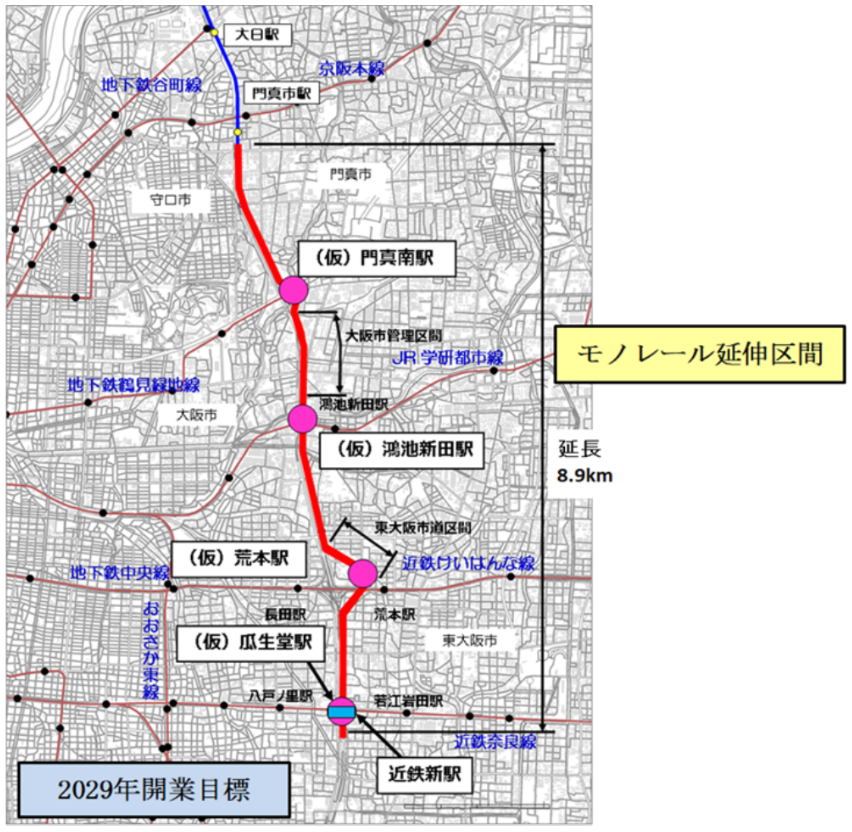

2020年4月1日付けで国土交通大臣より工事施工認可を取得した今回の延伸計画は、門真市駅から(仮称)瓜生堂駅までの8.9kmを予定しています。全区間が複線で建設されており、門真南駅、鴻池新田駅、荒本駅(いずれも仮称)を設置し、終点の瓜生堂駅には北側に車両基地が設けられる予定になっています。

開業すると、門真市から瓜生堂間は約17分、大阪空港から瓜生堂間は約55分のアクセスが可能になります。

新設される駅では、「Osaka Metro鶴見緑地線」「Osaka Metro中央線」「JR学研都市線」「近鉄奈良線」の他路線と連絡が可能となるため、利便性の向上になるのはもちろん、東大阪市や奈良方面とも繋がることで新たな交流が生まれるとともに、事故災害等の不通時での代替ルートの確保ができると期待されています。

そもそも「大阪モノレール」は、大阪の公共交通網が大阪市を中心とした一点集中型だったことから、その恩恵を享受できる人と、できない人の二極化問題の解消のための路線という開業経緯があります。

1990年に大阪モノレール千里中央駅から南茨木駅まで開業。利用客や旅客収入は、ゆるやかに上昇していましたが、爆発的に乗客数や売上を伸ばしたのは、大阪空港駅から柴原駅(3.1km)と南茨木駅から門真市駅(7.9km)を開業した1997年になります。旅客数は約2,148万5千人、旅客収入は約45億円と開業した1990年と比較すると5~6倍増加したことになります。

この成功から、1998年には彩都線・万博記念公園駅から阪大病院前駅(2.6km)開業、2007年には彩都線・阪大病院前駅から彩都西駅開業と、破竹の勢いで路線が拡大されていきます。路線の拡大で利便性が向上し、駅の利用者、定住者が増加、商業施設等が建設され、街が活性化していきました。

今回の延伸もこうした成果を期待した計画であると伺う事ができます。

4つの新駅の誕生

延伸により4つの駅が誕生する予定です。

まだ駅名は仮称ですが、それぞれの駅には特徴が見られるので、少しご紹介します。

門真南駅(仮称)

Osaka Metro鶴見緑地線への乗り換えが可能になります。また、2023年春に開業予定の大型商業施設三井ショッピングパーク ららぽーと門真と、三井アウトレットパーク 大阪門真開業の影響も相まって、まちの活性化に大きな期待が持たれています。

鴻池新田駅(仮称)

JR学研都市線との接続が予定されています。城東工科高校を挟んでやや距離が離れているため、乗り換え駅としては今ひとつですが、駅前にはロータリーが設けられる予定です。

荒本駅(仮称)

Osaka Metro中央線への乗り換えが可能であり、近鉄けいはんな線から生駒、奈良方面へのアクセスが可能になります。また、駅周辺には東大阪市役所や府立図書館、イオンタウン東大阪店など大型施設があるため生活圏とする人が増加することに期待が持たれています。

瓜生堂駅 (仮称)

近鉄線での開業予定の新駅とも徒歩圏内で乗り換えが可能で、奈良方面へのアクセスが格段に便利になります。

期待される経済効果

新駅の誕生は、一般的にはその沿線の利用者、定住者を増やし、その街のお金の流通量を増加させる効果が期待されます。それを見越し、企業の投資も増加します。

例えば、門真南駅では、2023年春に大型商業施設の「三井ショッピングパーク ららぽーと門真」と、「三井アウトレットパーク大阪門真」が開業予定です。新駅誕生に加え、こうした大型商業施設等の開業も相まって、多くの人が訪れることとなれば、自ずと大きな経済効果が期待されます。

これまでの延伸は、どちらかといえば大阪市や大阪の北摂エリアに住む方の利便性を考慮したものでした。しかし今回の延伸では、大阪市だけに留まらず、奈良方面への利便性も向上します。これまで以上の人の流れが新駅を通して大阪に発生する可能性があります。

また、2029年の開業時にはインバウンド需要が回復していると考えられるので、更にお金の流通量が増し、想定以上の経済効果を生み出すことが期待できます。

延伸、新駅の開業まであと7年。大型施設が増え、人が集まり、街が活性化する。自ずとその街の住まいの需要も高まり、これまでよりも更に住宅の供給数が増してくることになると予測できます。住まいの需給バランスの変化は、賃貸市場にはプラスとマイナス両面の影響がありますので、変化する「大阪モノレール」に注視しておいてください。