「モデル契約条項」がつくられた目的

現状、単身の高齢者が賃貸住宅に住みたくても、さまざまな懸念から入居を拒否されてしまう傾向にあります。最も強いのが「室内での孤独死問題」になりますが、小さくない懸念の1つに「死亡後の残置物処理問題」があります。

今回の国土交通省の「モデル契約条項」の動きは、この残置物処理問題を解消するための道筋をつくり、単身高齢者の部屋探しのハードルを下げることが目的になります。

残置物処理の問題点とは

まず、単身の高齢入居者が亡くなった場合の問題点をみていきます。

当社管理物件においても、単身の高齢入居者が残念ながら毎年数名はお亡くなりになります。

当社で、入居者の死亡を知る機会は大きく3つあります。

①親族からの連絡。

②自治体からの連絡。

③安否確認の実施。

入居者の死亡が知らされてからの対応は相続人がいる、いないの二つのケースに分かれます。

相続人がいるケース

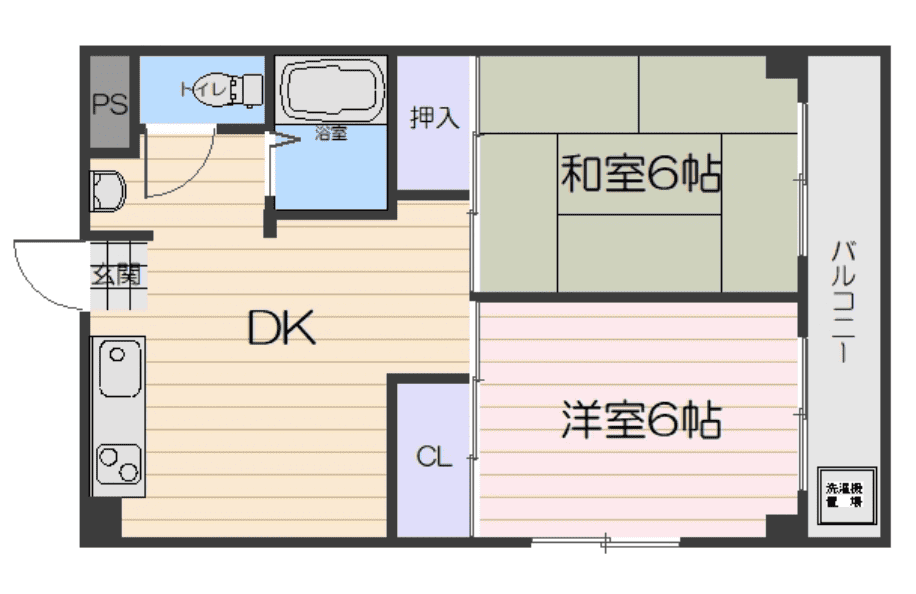

賃貸借契約は相続対象なので、相続人による解約手続きや残置物の処理等を行い、引渡しが可能となります。

相続放棄や、相続人がいないケース

賃貸借契約解除と室内残置物の処分をする人がいないケースです。

契約も室内もそのまま放置状態となり、当然ながら契約者は死亡しているので家賃は入金されません。

この相続人等がいないケースの場合、その処理のためには時間と費用が賃貸人に課せられてしまうことから、単身高齢者を積極的に受け入れることを避ける理由となり、単身高齢者の部屋探しのハードルを上げていると言われます。

「モデル契約条項」とは

単身高齢入居者の死亡時の課題を円滑に処理することが できるように賃貸人と単身高齢入居者が賃貸借契約を締結すると同時に、単身高齢入居者は「受任者」と賃貸借契約の解除と残置物処理にかかわる委任契約を締結します。

単身高齢入居者と「受任者」とが取り交わすべき契約は次の2つ。

①賃貸借契約の解除の代理権を「受任者」に与える。

②残置物処理に関わる条項。家財の廃棄や指定先へ送付する事務手続きを「受任者」に委任する。

入居者は「受任者」と委任契約をすることにより、万一死亡した場合でも、賃貸借契約を解除する代理権を「受任者」に与えることができるようになります。

二つ目の残置物処理については、まず入居者は死亡時における残置物の廃棄や指定先への送付等の事務を「受任者」 に委託します。次に入居者は事前に「廃棄しない残置物」(相続人等に渡す家財等)を指定するとともに、 その送付先を明らかにします。入居者が死亡した場合、「受任者」は一定期間(少なくとも3か月)が経過し、かつ、賃貸借契約が終了した 後に、「廃棄しない残置物」以外のものを廃棄することができます。

委託契約という法的拘束力が発生すれば、賃貸人や管理会社の心理的負担が軽減され、単身高齢者の部屋探しのハードルを下げることができるのではないかと考えられています。

受任者になれる要件

「受任者」の選定に3通りあり、優先順位の高いものから

優先①賃借人の推定相続人

優先②居住支援法人、社会福祉法人など(優先①がいない場合)

優先③管理業者(優先①も②もいない場合)

この優先①の推定相続人は、第1順位である子(子がいない場合、孫が第1順位)、第2順位直系尊属である父・母、第3順位である兄弟・姉妹(兄弟・姉妹がいない場合甥・姪が第3順位)となりますが、今回は高齢入居者であるため、第1順位か、第3順位への委任が適当なのではないと考えられます。

また推定相続人や居住支援法人など優先すべき人がいない場合には、当社のような③管理業者も受任者になることができます。

しかし賃貸人は入居者や相続人と利益相反する立場となるため受任者には適さないとされ、管理業者は賃貸人の利益を優先することなく、入居者やその相続人の利益のために誠実に対応することが求められます。

まとめ

高齢入居者受入れの妨げとなっている賃貸借契約の解除や残置物の処理の問題に関して、「モデル契約条項」の活用で、受任者との事前の契約によってトラブルを避けることができることが示されました。この他、事故物件のガイドラインが策定されたことや、各企業がリリースする「見守りサービス」の充実などが相まって単身高齢者の受入れリスクが以前と比べると格段に軽減されています。

当社では、これまで単身高齢者の受入れに積極的に取り組んできました。これには賃貸人となるオーナーさまのリスク軽減策の漏れのない実施が必須事項となります。高齢者の受け入れリスクへの不足ない適切な対応は、積極的な受け入れ姿勢からしか生まれないと考えています。きちんとリスクを回避し、高齢者受け入れを検討したいと考えられているならば是非、当社にご相談ください。