線状降水帯とは?

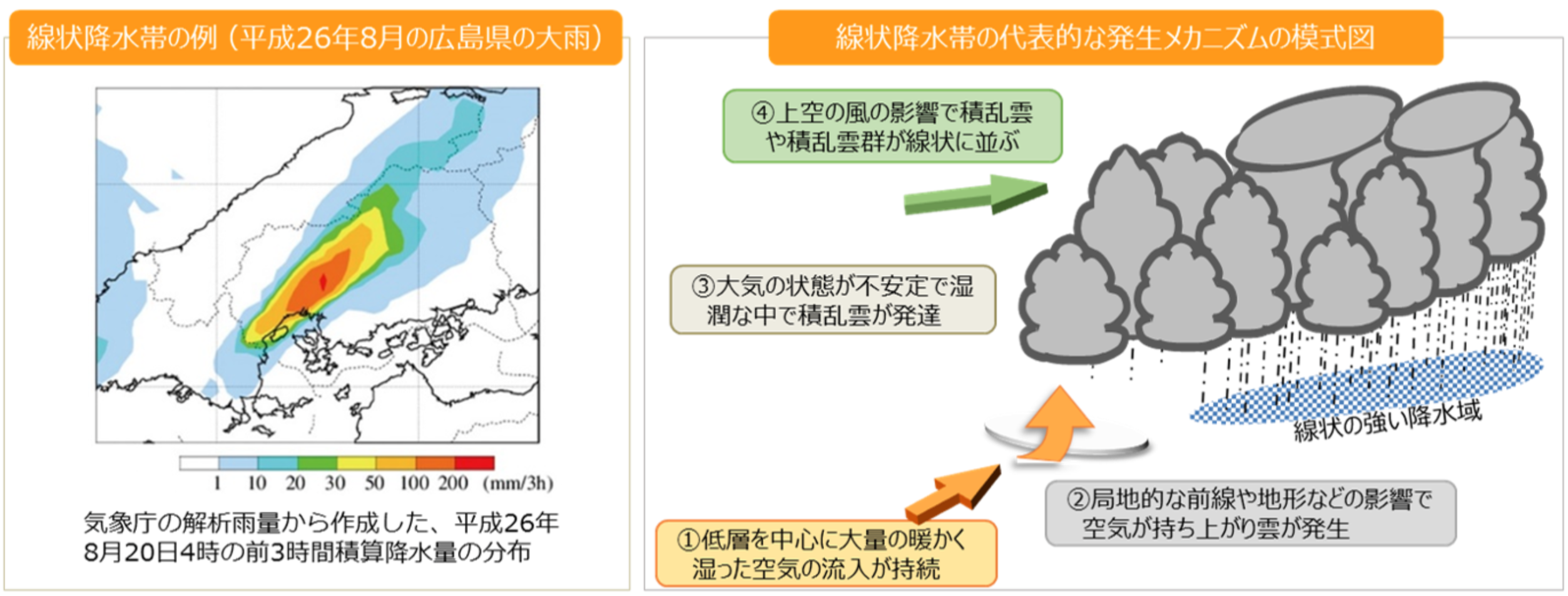

「線状降水帯」とは、積乱雲が線上、帯状に連なってできた「巨大な積乱雲の集合体」のことをいいます。

積乱雲は発達すると、大量の雨を形成し、大雨を降らせますが、単発の積乱雲であれば、長くても1時間ほどで雨は止みます。大雨であっても降雨時間が短ければ、災害レベルにまで発展することは珍しいことです。

しかし、「線状降水帯」と化した積乱雲群の中では、次々に積乱雲が「生まれては消え」を繰り返し、災害レベルまで長時間大雨を降らせ続けるので、線状降水帯の下では、浸水被害や土砂災害などの気象災害が発生しやすくなります。これまでも様々な被害を発生させており、その被害規模は甚大です。

被害状況の大きさで記憶に新しいのが、2014年の広島市の土砂災害です。

2014年8月20日未明、広島市内は局地的に100mmを 超える豪雨となった。このため、安佐南区と安佐北区では、 午前3時から午前4時にかけて土石流(107か所)とがけ崩れ(59か所)が同時多発的に発生し、多数の住宅がのみ込まれた。

人的被害は死者75名、負傷者44名,家屋被害は全 壊133棟、半壊122棟、一部損壊175棟、床上浸水1,302棟、 床下浸水2,829棟であった。

出展:日本気象学会報告書)

そのあと、「線状降水帯」による豪雨で発生した土砂災害の被害が相次ぎます。

・2015年9月 関東東北豪雨

・2017年7月 九州北部豪雨

・2018年7月 西日本豪雨

線状降水帯が厄介な理由

台風と比べ「線状降水帯」は、現時点でその発生のメカニズムが完全に解明されておらず、いつ発生するかの予測が難しい状況です。

台風のように事前の準備、対策が打ちにくいのが線状降水帯が厄介な理由だと言われています。

しかし、最近の気象研究で、半日前には発生の予測が可能となり、更に研究が進めば、高い確率で、より事前の予測が可能になります。

被害が甚大な気象災害を引き起こす「線状降水帯」の解明の研究が進むことが望まれています。

安全を最優先に

なにより「線状降水帯」の被害は、命に関わるので警戒が必要です。

まだまだ予測が難しく、時に予測が外れてしまうこともありますが、避難指示や勧告があった場合には迷わずその指示に従うことが大切です。また避難指示がでていなくても危険を感じたら迷わず避難する必要があります。

「あの時避難しておけば…」と指示に従わずに被害にあってからでは取り返しがつきません。

避難指示には迷わず従い、なに事もなく避難指示解除になったならば、それを喜べる方を選ぶべきだと思います。

また、各地域に設定された災害、浸水のハザードマップがあります。河川近くにお住まいであったり、物件を所有している場合は、豪雨発生による影響を確認しておく必要があります。

また、所有物件の日常的な劣化点検も重要です。外壁のクラックや屋上、屋根の防水層の劣化からの浸水被害は想像に固いと思います。同様に、事前準備、予防対策として火災保険の加入、施設賠償の特約の確認なども合わせて実施してください。

「線状降水帯」の特徴を知り、事前の対策を打つことで、防災、減災が可能になります。

気象庁https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/kishojoho_senjoukousuitai.html#b