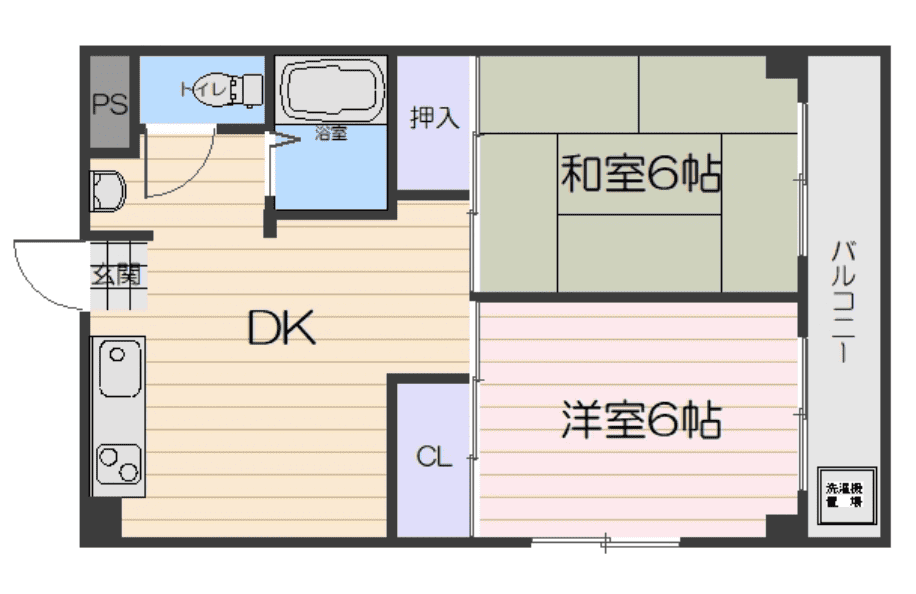

単身高齢者の室内死亡発生

「入居者が室内で亡くなっています。」

死亡発生の第一報は、入居者が利用されていたデイサービスのスタッフさんからでした。すぐに現地に駆けつけ、状況を確認。警察や救急車も到着し、遺体が運ばれて行きました。

後日警察から連絡が入り自然死であることが確定します。

亡くなられた方には、家族や親戚はすでにいらっしゃらなかったため相続人はいません。よって、室内の残存家財の処分、リフォームはオーナーさま負担で行い、部屋の募集を開始することになりました。

リスク軽減の施策あれこれ

入居者が室内で亡くなった時に必要な対応が次の3つです。

①賃貸借契約の解除

②残存家財の処分

③部屋募集時の告知義務

①・②に関しては、賃借権や家財の所有権は相続人に相続されるため、貸主であるオーナーさまが勝手に契約を解除したり、家財を処分することはできません。

事例のように既に身内がいないことがはっきりしている場合は相続が絡むことがなく、警察や地域の方の協力の下。段取りを踏めば解決の道筋が見えます。しかし身内や相続人がはっきりしない場合、賃借権が宙に浮いてしまい、残置家財を処分できず空室募集すらできない期間が発生してしまいます。

こうした事態は、高齢者入居のリスクのひとつとであり、賃貸物件で高齢者受け入れの妨げとなっていることから、2021年国土交通省が「モデル契約条項」を作成、一定以上の条件をクリアすれば、物件所有者側でも家財の処分や契約の解除ができるよう整備されることになりました。

③新規募集時の告知義務は、自殺、殺人、遺体の腐敗など心理的な影響のある場合は発生しますが、事例のような室内での自然死の場合、告知義務はありません。しかし、室内で死亡した場合はすべて告知義務があるとした誤った認識から「事故物件になると困る」と考える貸主側の高齢者受入れのハードルが高くなる原因となっていました。

2021年10月に国土交通省が告知すべき対象、状況、期間などあいまいだった範囲を、正式に「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」として発表。告知しなくてよい場合の基準を明確にしました。

見守りサービスはリスク軽減に。

モデル契約条項や、事故告知ガイドラインが策定されたことで、高齢者受け入れのリスクが更に軽減されると考えられます。

事故化する物件の多くは、室内での死亡後に発見が遅れ、腐敗が進み異臭が発生、特殊清掃が必要になるケースです。今事例のようにデイサービスの方が発見するなど人との接点がある状況があればこれを防ぐことができます。

普及が進む「見守りのサービス」は、ここに役立つサービスだと言えます。定期的に電話やセンサーなどなんらかの形で高齢入居者と連絡をとり、問題発生時には予め登録された緊急連絡者や管理会社に報告されることで体調不良時の早期発見を可能にします。

早期発見されることにより、事故物件になる確率を自ずと下げ、リフォーム費用が高額になることも防ぐことになります。

数ある見守りサービスの中には、原状回復費用(修繕、清掃、異臭除去、消毒等)や残存家財の撤去費用が補償をうけることができるものもあります。

積極的受入れ姿勢のすすめ

今回の国土交通省の一連の動きを見ると、賃貸物件での高齢者受入れの環境は整いつつあると感じます。高齢化が進み、高齢者が増え続ける中、法整備、基準作りが進み、見守りサービスなどが拡充すれば、リスクは軽減できます。そうなれば高齢者を拒絶する必要はありません。

高齢者の受け入れに際し「積極的ではないが、申し込みがあった時に考える」という声をよく耳にしますが、いざそのタイミングがきた時に準備なく適切なリスク対応ができるかといえば難しいと思います。高齢者の受け入れリスクへの不足ない適切な対応は、積極的な受け入れ姿勢からしか生まれないと考え、当社では積極的に高齢者の入居受け入れができる体制づくりを進めています。きちんとリスクを回避し、高齢者受け入れを検討したいと考えられているならば是非、当社にご相談ください。