「終身建物賃貸借契約」とはどんな契約?

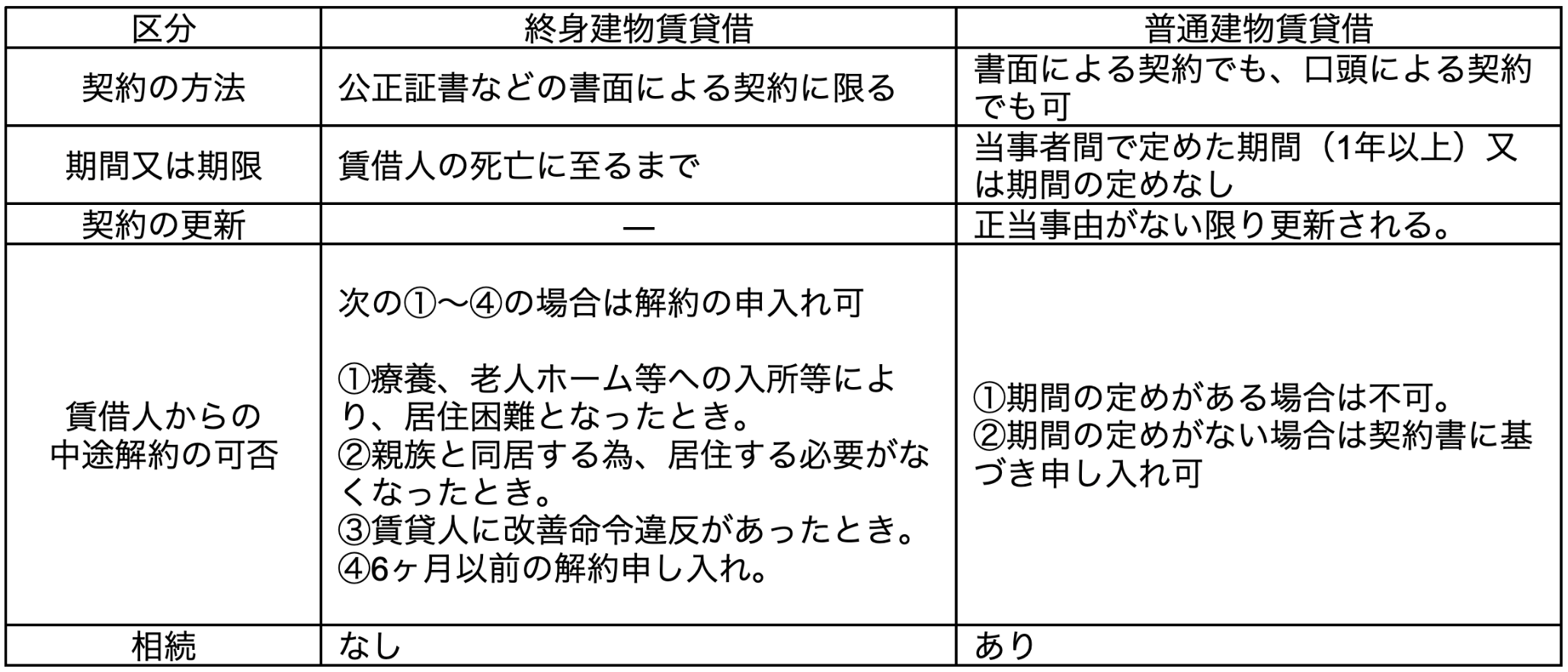

「終身建物賃貸借契約」は、賃借人が死亡することで賃貸借契約が終了する契約で、賃借権の相続がないのが大きな特徴です。

通常の普通借家契約の場合、入居中の賃借人が亡くなったことで賃貸人(家主側)が契約を解除したいと考えても、賃借権は相続されているため、相続人との話し合いから、解除手続きや荷物の処分などの段取りをする必要があります。

相続人がはっきりしている場合にはさほど問題になることはないのですが、相続関係が確定していない場合には相続人全員に対する契約解除の申し入れをする必要があることや、相続人が不明の場合には、手続きに多くの時間とコストがかかることがあります。

問題は、こうした手続きが完了するまでの間は、室内に故人の荷物が残ったままで、空室の募集もままならず、空室期間が延びてしまうことにあります。

賃貸人である家主側からすれば、空室の募集ができない期間は大きな機会損失となることから、単身の高齢者の受け入れに積極的になれない理由となり、単身高齢者の住まい探しのハードルとなっていると言われます。

「終身建物賃貸借契約」は、賃借人の死亡により契約が終了し相続されない契約の為、こうした賃貸人の懸念を払拭することができ、単身高齢者受入れのハードルを下げる効果がある契約として期待されています。

終身建物賃貸借契約の為に必要なこと

まず「終身建物賃貸借契約」を締結するためには、自治体の認可を受ける必要があります。

認可を受けたい賃貸住宅が政令市又は中核市にある場合はそれぞれの市に、それ以外の場合は、都道府県への問い合わせからスタートします。

認可を受けるための主な手続き

①賃貸住宅の位置や戸数、賃貸条件などを記載した事業認可申請書を作成し提出。

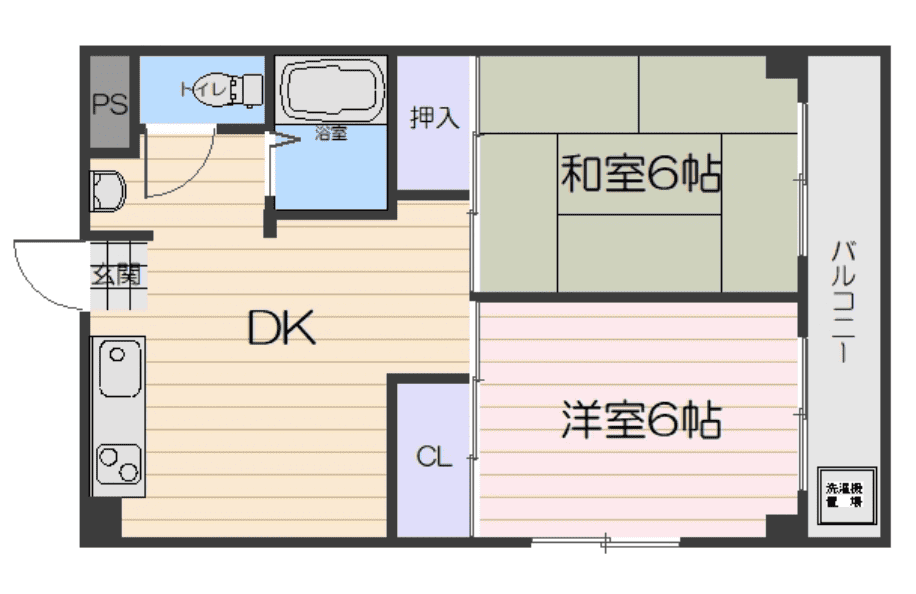

②間取図などの必要書類の添付。

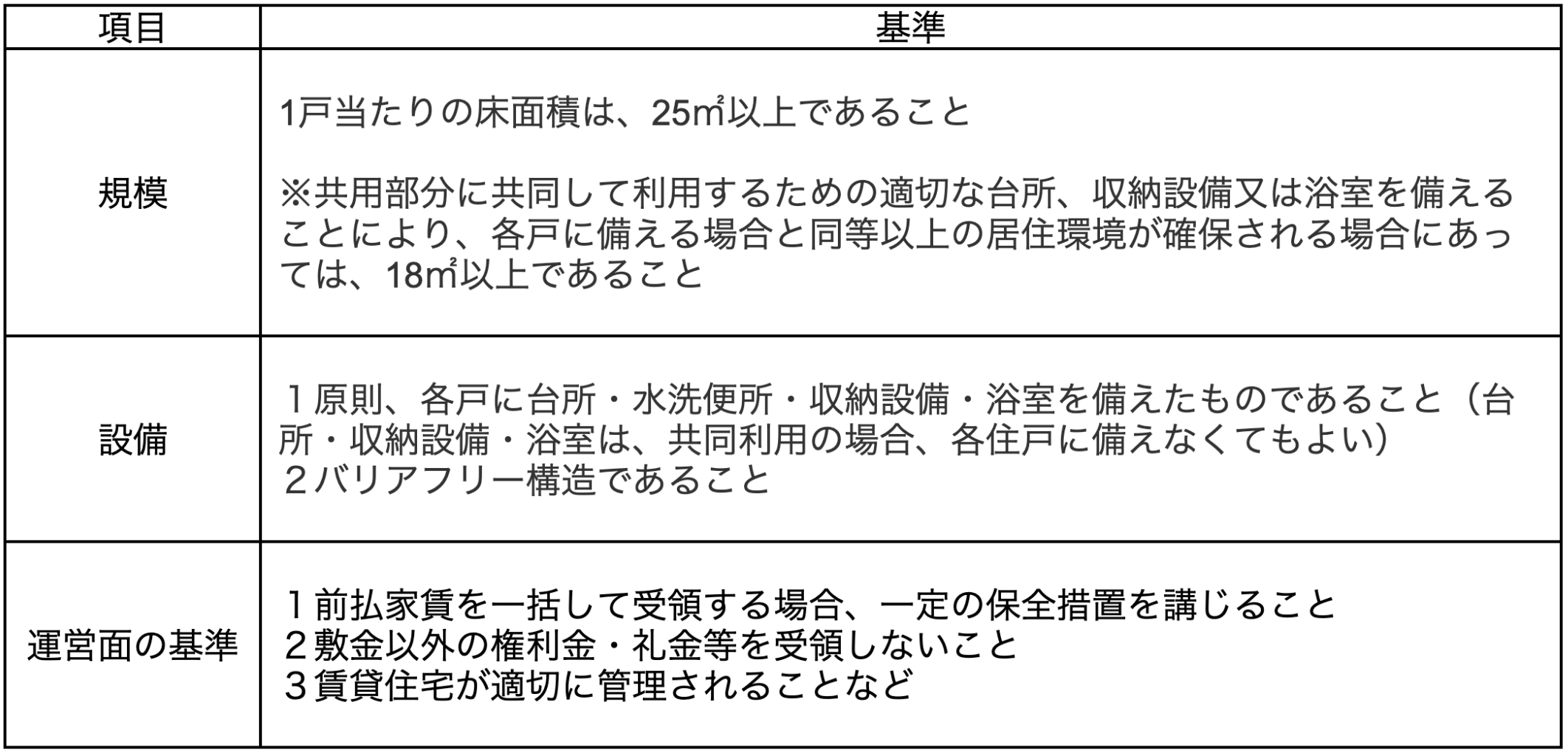

③手すりの設置やバリアフリー化等、一定の基準に適合すること。

こうして認可を受けることができた場合、原則60歳以上の賃借人に対して「終身建物賃貸借契約」の締結が可能となります。

なお60歳未満であっても、配偶者が60歳以上で同居する場合には終身建物賃貸借契約が可能です。また認可を受けた賃貸住宅に、高齢者以外の人が「普通建物賃貸借」にて入居することもできます。

参考例:大阪市の主な認可条件

参考までに大阪市の一般住宅で認可を得るための基準をみてみます。

大阪市内では、市長の認可が必要です。大阪市都市整備局企画部安心居住課がその担当窓口となります。

大阪市 終身建物賃貸借制度

https://www.city.osaka.lg.jp/toshiseibi/page/0000027281.html

「終身建物賃貸借契約」は有効か?

「終身建物賃貸借契約」の賃貸経営での活用は有効だと判断できると思います。

「契約者が死亡した場合には相続しない」ことは、賃貸人のリスク回避策として活用すれば、高齢者を積極的に受け入れることができる環境づくりに寄与すると判断できます。

しかし、活用には課題もあります。

認可条件となるバリアフリー化の対応工事などの対策や、建物全体での認可が必要になるなど認可基準のハードルが思いの外高いことです。

当社でも高齢者受入れ策を積極的に実施し、オーナーさまのリスク軽減を図りながら、単身高齢者の受け入れを可能にしてきました。

こうした経験から言えることは、認可取得のために建物全体に少なくないコストをかけるのであれば、高齢者受入れの為の投資ではなく、元来の入居者ターゲットに選ばれるための投資をする方が得策だと判断するオーナーさまが多くなります。

高齢者の受入れハードルを下げたいと考える国や自治体と、オーナーさまの考え方にはギャップがあると感じますが、認可の条件面などは相談できるようなので、検討してみたい場合は、まず各自治体に問い合わせをしてみることをおすすめします。

また今後、認可の条件緩和など変化する可能性もあるので、これからの動向も注視しておきたい契約です。